« Un terroriste, c’est comme une mouche qui veut détruire un magasin de porcelaine. Petite, faible, la mouche est bien incapable de déplacer ne serait-ce qu’une tasse. Alors, elle trouve un éléphant, pénètre dans son oreille et bourdonne jusqu’à ce que, enragé, fou de peur et de colère, ce dernier saccage la boutique. C’est ainsi, par exemple, que la mouche Al-Qaïda a amené l’éléphant américain à détruire le magasin de porcelaine du Moyen-Orient. »

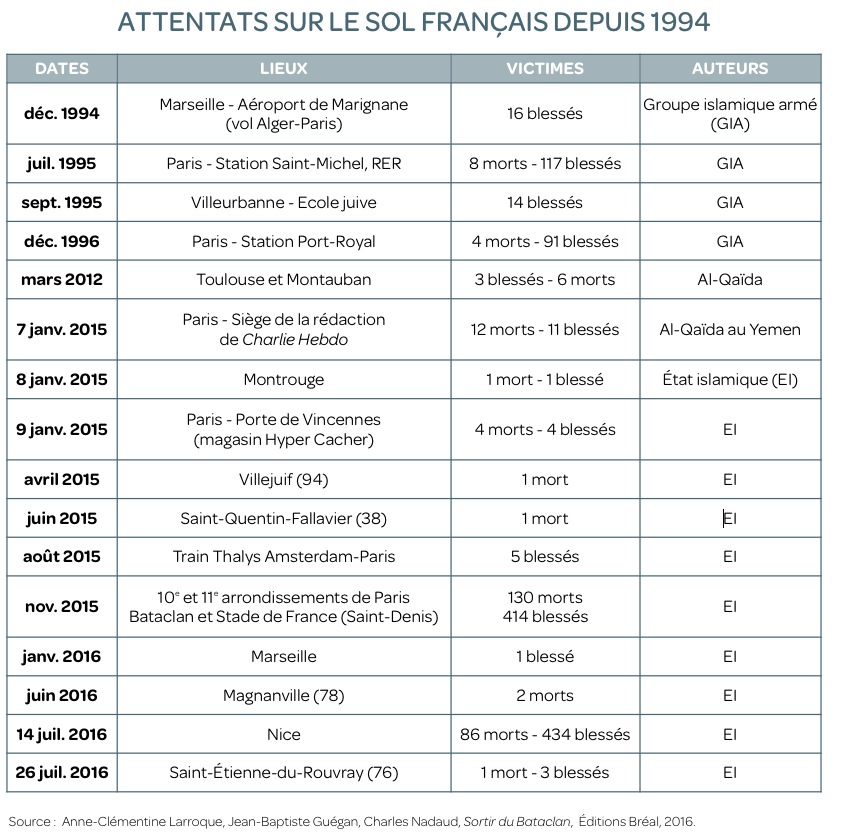

C’est par cette comparaison que l’universitaire israélien, Yuval Noah Harari résumait la stratégie des organisations terroristes comme Al-Qaïda et Daech aux lendemains des attentats de Bruxelles. Il est vrai qu’une telle relativisation peut paraître douloureuse au moment où le phénomène a brutalement surgi dans notre horizon et semble s’y installer durablement. Ainsi, après le triste mois de janvier 2015, huit attaques terroristes devaient être perpétrées sur notre sol, occasionnant près de deux cent quarante trois morts et plus de mille blessés. Cela étant, on ne peut faire l’économie d’une mise en perspective pour comprendre le phénomène et toute comparaison, incomplète soit-elle, souligne un point fondamental : la portée d’un acte terroriste se mesure moins par les moyens engagés que par l’effet provoqué sur les États et les populations.

De l’usage de la terreur

Notons tout d’abord qu’il n’y a pas de consensus sur la définition du terrorisme tant celle-ci est riche en arrière-pensées idéologiques. Ainsi, le temps n’est pas si loin où le bloc de Varsovie et le bloc occidental s’affrontaient à l’ONU à propos de « la large interprétation du terme “terrorisme international” destiné à couvrir des mouvements de libération nationale ou des actes commis en résistant à un agresseur dans des territoires occupés ».

Précisons ensuite que ce mode opératoire n’est pas nouveau. Si on s’accorde pour le définir comme l’usage de la terreur par un groupe minoritaire au service d’objectifs politiques ou religieux, on peut alors faire remonter son origine à la tradition antique du tyrannicide et l’action de groupe comme les Zélotes. Au Ier siècle, cette secte politico-religieuse juive envoyait ses sicaires (du nom de l’arme utilisée) assassiner les troupes d’occupation romaines et les dignitaires hébreux jugés trop modérés dans le but assumé de chasser l’envahisseur étranger. Dix siècles plus tard, c’est la secte ismaélienne des Hashishins (à l’origine du mot assassin) qui terrorisait toute la région comprise entre la forteresse d’Alamut en Iran et leur bastion de Masyaf en Syrie.

C’est cependant véritablement à partir du XIXe siècle qu’on date la naissance du terrorisme moderne, plus précisément avec l’attentat de la rue Saint-Nicaise à la charrette piégée contre le Premier consul Bonaparte en 1800. Visant d’abord exclusivement les dignitaires du pouvoir, les terroristes vont progressivement prendre les « civils » pour cible du fait de l’évolution générale des structures politiques et de l’avènement de média de plus en plus diffusés. Ainsi, les anarchistes français de la Belle Époque pourront tout aussi bien assassiner le président Sadi Carnot que poser des bombes dans les cafés et théâtres parisiens. Au cours du XXe siècle, ce mode opératoire va être repris par de nombreuses organisations issues de tout le spectre politique, des sionistes de l’Irgoun aux progressistes du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) palestinien en passant par l’Armée républicaine irlandaise (IRA) et le Sentier lumineux péruvien. À ce titre, le tournant 1970-1980 fut particulièrement meurtrier et durant les « années de plomb », l’Italie a vécu au rythme des attentats provoqués par les néofascistes, des organisations d’extrême gauche comme les Brigades rouges ou encore la Cosa Nostra.

Cependant, force est de constater qu’au cours des cinq dernières années, le nombre d’attaques a explosé, entraînant une mortalité toujours plus grande (32 658 victimes en 2014 contre 18 111 en 2013 et 3 329 en 2000 – peut-être faudrait-il prendre le chiffre de 2001, qui intègre les attentats de New York ? Il se situe entre 5 000 et 10 000 morts, donc la démonstration reste valable…). À eux seuls, l’Irak, la Syrie, le Nigeria, l’Afghanistan et le Pakistan concentrent l’écrasante majorité de ces attaques et donc de ces victimes, même si des pays comme la Turquie semble de plus en plus exposés.

Que faire pour en finir avec ces massacres ?

Évidemment, exposé, notre pays l’est également et le caractère répétitif des derniers attentats a pu installer un certain sentiment d’impuissance. Ainsi, nous ferions face à un phénomène sans frein avec lequel il faudrait apprendre à vivre. Sentiment renforcé par des actions gouvernementales dont l’utilité et l’efficacité peuvent laisser sceptique. Citons ici la déchéance de la nationalité, la mise en place de l’état d’urgence depuis maintenant deux années consécutives et la surmobilisation des policiers et de l’armée que l’on retrouve dans les lieux passants. Pourtant, le terrorisme reste le fait des hommes et à ce titre, seule la volonté humaine peut enrayer cette machine infernale. Alors, que faire ? Que faire pour en finir avec ces massacres ? Cette question étant posée, il s’agit de complexifier, sans les rejeter, deux idées, toutes faites, qui ont cours dans notre camp politique à propos du terrorisme.

Sur le plan international, l’idée la plus en vue serait que ces attentats sont directement liés à l’intervention de la coalition internationale en Irak et en Syrie, et plus largement, aux guerres de l’OTAN au Moyen Orient. L’intervention américaine en Irak en 2003 fut effectivement un événement déclencheur. D’abord d‘un point de vue organique. Paul Bremer, gouverneur de l’Irak mis en place par les États-Unis, a purgé l’État irakien et l’armée de ses composantes sunnites. Plus de soixante mille soldats sont ainsi évincés de l’armée, beaucoup d’entre eux intégreront par la suite la nébuleuse djihadiste. Ensuite, le profond ressentiment va nourrir les actions violentes contre le nouvel État irakien, déchirer la population la conduisant à la guerre civile et alimenter une organisation nouvellement (depuis 2004) installée sur ce territoire : Al-Qaïda en Irak (AQI). Cette même organisation qui se transformera le 13 octobre 2006 en État islamique d’Irak.

À cela s’ajoute la terrible guerre civile qui a transformé la Syrie en terrain de jeu des grandes puissances régionales et internationales. Mais cette destruction méthodique du Moyen-Orient vaut moins comme cause que comme carburant, certes spectaculaire, du terrorisme contemporain. En effet, les djihadistes n’ont pas attendu la chute de Falloujah en Irak pour répandre la mort et la terreur en Afghanistan à partir de 1979 et en Algérie dans les années 1990. Les organisations qui aujourd’hui sévissent au Proche-Orient et en Afrique en sont directement les héritières.

Par ailleurs, si les différents États qui aujourd’hui sont présents en Irak et en Syrie font preuve d’opportunisme politique, faisant évoluer leurs alliances et soutenant des groupes selon leurs propres intérêts, les forces progressistes kurdes ne sont-elles pas, pour le moment, appuyées par les avions de la coalition internationale ? À ces différents points, les réponses sont multiples. L’aspect militaire est une dimension importante, surtout à court terme, mais la réponse doit être guidée par des objectifs politiques et confortée par une action diplomatique.

La deuxième idée, à une échelle nationale, est celle du lien de causalité

systématiquement établi entre les inégalités socio-économiques et l’engagement de jeunes dans des organisations terroristes. Probablement que dans la société française, un profond ressentiment – dû à l’absence de perspectives – alimente ce phénomène. Pourtant, les chiffres ne corroborent cette thèse que partiellement. Dans un rapport publié en novembre 2014, l’anthropologue Dounia Bouzar montre que 67 % des jeunes candidats au djihad sont issus de la classe moyenne et 17 % de catégories socioprofessionnelles supérieures. Ces chiffres doivent être pris avec prudence car ils reposent sur un échantillon peu représentatif, même s’ils intègrent plus de cent soixante familles. Le biais statistique se niche dans le fait que ces familles sont celles qui ont volontairement contacté le centre de déradicalisation alors dirigé par la chercheuse. Toutefois, ces chiffres permettent de déceler des grandes tendances qui ne sont pas exactement celles que l’on croit. Et la prédominance de jeunes issus des classes moyennes est encore plus visible dans le terrorisme d’extrême droite qui garde toute son actualité, comme l’atteste tristement la tuerie d’Utøya en Norvège en 2011 ou plus récemment l’attentat commis dans une mosquée au Québec.

Fondamentalement, la réponse au Que faire pour lutter efficacement contre ces massacres nous apparaît comme étant d’abord politique. Politique en matière d’offre de projet. Nous croyons pour notre part en la thèse défendue par le philosophe marxiste allemand, Walter Benjamin qui affirmait que « chaque montée du fascisme témoigne d’une révolution manquée ». Parce que cette idée change l’angle avec lequel on appréhende le réel. Il ne s’agit plus simplement de scruter la politique étrangère des États-Unis et des États européens, ni celle des gouvernements successifs dans notre pays. Il s’agit aussi de dresser le bilan de l’action du mouvement communiste et du camp progressiste depuis trente ans et de sa capacité à créer l’alternative et à susciter l’espoir. En ce début de siècle, la réussite des entreprises les plus réactionnaires est la manifestation évidente d’un échec.

Les fragilités de l’antiracisme qui voit les forces xénophobes exercer une forte pression idéologique et politique en Europe et aux États-Unis, parfois, jusqu’à la conquête du pouvoir. Le recul du féminisme qui voit les groupes anti-avortement concrétiser leurs projets dans certains pays et les droits des femmes régresser. La régression de l’anticapitalisme qui voit aujourd’hui le projet capitaliste repousser ses propres frontières. Répondre à tous ces maux dont nous souffrons exige de faire cause commune dans l’élaboration d’un projet progressiste. n

*Mickaël Bouali et Quentin Corzani sont membres du comité de rédaction de La Revue du projet. Il ont coordonné ce dossier.

La Revue du projet, n° 64, février 2017

Il y a actuellement 0 réactions

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires.