Plan d'austérité, pacte de responsabilité… Le nouveau gouvernement fait la part belle au capital. Analyse et propositions alternatives dans un entretien avec Yves Dimicoli, responsable du secteur Économie et Finances du Conseil national du PCF.

Après François Hollande, Manuel Valls s’affirme social-démocrate et partisan d’un « socialisme de l’offre ». De quoi s’agit-il ?

Au nom d’un prétendu soutien de la production nationale par l’État, il s’agit d’impulser une croissance immédiate des profits disponibles des entreprises en prétextant qu’elles vont les investir en France pour produire plus et mieux. C’est à cela que sert la baisse massive du « coût du travail » prévu par le pacte Hollande-MEDEF. On retrouve là l’idée éculée du dit « théorème de Schmidt » qui postule que « les profits d’aujourd’hui font les investissements de demain et les emplois d’après-demain ». En réalité, ces profits supplémentaires servent à verser des dividendes aux actionnaires et des intérêts aux créanciers, à faire des placements financiers… Bref, à payer et alimenter un coût du capital de plus en plus inflationniste. Dans cette démarche, l’État n’intervient plus pour corriger les excès du marché en veillant à ce que se réalise un certain compromis « capital/travail », comme le faisait l’État social-démocrate. Il est pleinement impliqué dans la réalisation des conditions pour que s’exerce mieux la domination des marchés et de la rentabilité financière et veille à y intégrer syndicats et élus. Cette tentative de concilier avec les exigences des marchés financiers, tout en se prévalant d’intentions sociales et progressistes, constitue un nouveau pas pour forcer le PS à muter en parti démocrate à l’américaine. Elle se heurte cependant à des résistances significatives inédites auxquelles il faut tendre la main.

Le nouveau premier ministre annonce une baisse des cotisations sociales pour augmenter le pouvoir d’achat des smicards. Pourquoi s’y opposer ?

Avant tout, cette mesure s’inscrit dans le refus obstiné d’augmenter le SMIC et d’impulser une grande négociation nationale de relèvement des salaires, minima sociaux, pensions et retraites, en liaison avec une relance des emplois, des formations et des investissements nécessaires. Elle consiste à baisser les cotisations sociales des salariés payés au niveau du SMIC pour leur procurer « 500 euros par an de salaire net supplémentaire », soit moins de la moitié d’un treizième mois pour un salarié employé à plein-temps. C’est là, en fait, la reprise d’une proposition avancée en 2011 par l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM), l’aile la plus conservatrice du MEDEF, et portée par Nicolas Sarkozy pour l’élection présidentielle de 2012. Il s’agit, ce faisant, d’intégrer les salariés et leurs organisations à une réforme réactionnaire du financement de la protection sociale. En effet, ce petit plus au bas de la feuille de paye ne coûtera rien aux employeurs. Il aura pour contrepartie une fragilisation accrue de la protection sociale, la baisse de cotisations sociales salariales s’ajoutant aux baisses des cotisations patronales. Cela mettra donc en cause le financement mutualisé de la protection sociale à partir de la valeur ajoutée produite par les salariés dans les entreprises, pour lui substituer un financement par l’impôt sur les ménages et un recul des prestations sociales, ce qui frappera particulièrement les petits salariés et retraités. Ce sont eux, dont le revenu est très largement dépensé quand celui des riches est largement épargné, qui auront le plus à supporter la hausse de prés de 10 milliards d’euros de la TVA finançant le Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE). L’objectif de cette recomposition est d’aligner le système des prélèvements publics et sociaux sur celui de l’Allemagne, au nom d’une prétendue harmonisation européenne dont l’effet sera d’élargir la part de la valeur ajoutée nationale préemptée par les prélèvements financiers du capital.

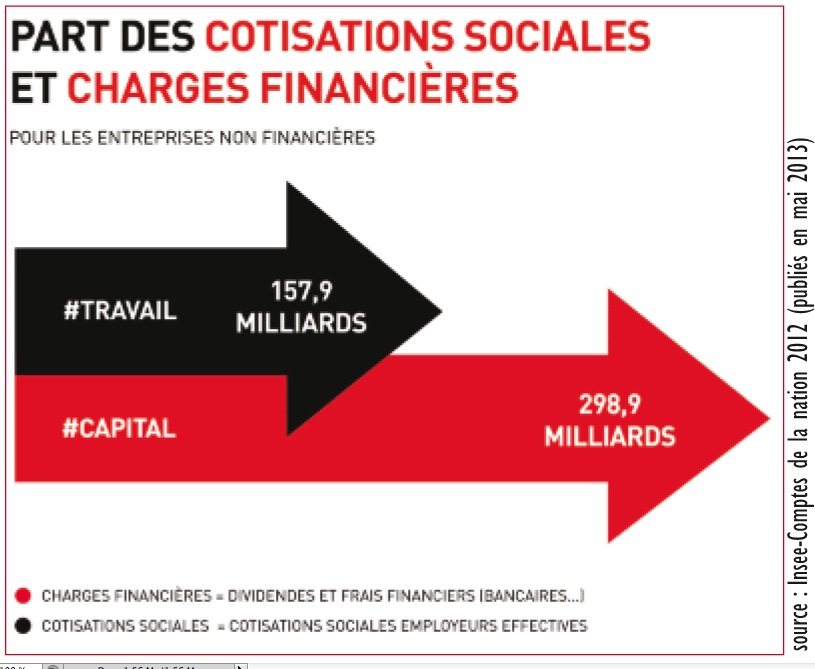

Les forces politiques dominantes fustigent le coût du travail tandis que les communistes dénoncent le coût du capital ? Qu’entendez-vous par là ?

En première approche, il s’agit des dividendes et des intérêts versés par les entreprises aux actionnaires et créanciers. D’après l’INSEE, cela représente un prélèvement de 298,6 milliards d’euros sur les « entreprises non financières » en 2012, soit 30 % de leur valeur ajoutée ! C’est le double de leurs cotisations sociales effectives (157,9 milliards d’euros). C’est même bien supérieur à leurs dépenses d’investissement matériel (197,4 milliards d’euros) ! En 1980, ce coût du capital absorbait 14 % de la valeur ajoutée des entreprises non financières, puis 21 % en 1999 et 29 % en 2012 ! Mais il y a d’autres coûts du capital à considérer (autres revenus de la propriété, amortissements excessifs, crédit-bail, loyers…), sans parler des prélèvements de profits proprement financiers et spéculatifs. Comme l’a montré Frédéric Boccara (Économie et Politique, décembre 2013), sur les 2 880 milliards d’euros de coûts totaux des entreprises, les coûts dits « du travail » représentent 23,9 % et ceux du capital 19,3 %, le reste étant les « consommations intermédiaires ». Il s’agit là de données macroéconomiques. Mais au niveau d’une entreprise donnée, on aura un coût du capital de 17 % en moyenne, notamment dans l’industrie, et de 15 % pour le travail. Les coûts du capital grèvent l’efficience des entreprises, ce sont des coûts parasitaires. Ce sont eux qu’il faut baisser. Les « coûts du travail » recouvrent, eux, des dépenses nécessaires à la production de richesses nouvelles et ils ont pour contrepartie des revenus indispensables pour le développement des capacités de chacun, pour la croissance économique et pour la cohésion sociale. Plus on s’acharne à baisser le « coût du travail » au nom de la compétitivité et plus on accentue l’insuffisance de la demande et des qualifications, encourageant les délocalisations et l’inflation des coûts du capital. C’est simple, selon l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), l’État a déboursé, au nom de l’aide à l’emploi et du soutien de la compétitivité, 325 milliards d’euros au titre des exonérations de cotisations sociales patronales entre 1992 et 2012… On voit où nous en sommes aujourd’hui !

Quelles sont vos propositions pour réduire le coût du capital ? Quels autres leviers actionner pour engager une autre politique en faveur de l’emploi ?

Aujourd’hui, avec la révolution informationnelle, on peut réaliser des gains formidables de productivité pour produire les richesses nouvelles. Mais, sous l’empire de la rentabilité financière, ces gains sont acquis par rejet croissant des salariés vers le chômage, ce qui mine la demande. Il faut faire autrement : chercher, du côté de l’offre, à gagner autrement en productivité et développer fortement la demande. Il s’agirait de baisser les coûts du capital et, en même temps, de soutenir toutes les dépenses de développement des capacités humaines : formation, recherche, culture, qualifications, services publics. Elles contribuent à économiser sur les coûts matériels et financiers de production et à gagner en efficacité. Il faut une nouvelle logique de développement articulant objectifs sociaux novateurs, autres moyens financiers et pouvoirs. Cela concerne quatre grands axes de propositions nécessitant de nouveaux pouvoirs d’intervention des salariés et des citoyens sur les choix d’investissement.

1 - La fiscalité

Pour lutter contre les profits spéculatifs ou la croissance financière, on peut moduler l’impôt sur les sociétés. Il s’agirait d’encourager d’autant plus les entreprises à réinvestir leurs profits dans la production que cela serait assorti de créations d’emplois et de formations correctement rémunérés. Par contre, l’impôt serait d’autant plus alourdi que les entreprises distribueraient leur bénéfice en dividendes ou l’utiliserait contre l’emploi et la croissance réelle. Il s’agirait aussi de revisiter toutes les niches fiscales accordées aux entreprises, et de conditionner toutes leurs aides publiques. On pourrait aussi créer un impôt décentralisé sur le capital des entreprises. Perçu au niveau local, il associerait au mécanisme de l’ancienne taxe professionnelle une mise à contribution à faible taux, à l’échelle nationale, des actifs financiers accumulés par les entreprises.

2 - Les cotisations sociales patronales

Il s’agirait de faire cotiser les revenus financiers des entreprises et des banques au même taux que les cotisations des salariés. Les taux de la cotisation patronale seraient modulés de façon que plus l’entreprise chercherait à réaliser des profits contre l’emploi, et plus elle serait pénalisée par une augmentation de sa cotisation. Dans le cas contraire, elle serait encouragée par une modulation révisable à la baisse.

3 - Le crédit et les banques

Il faut en finir avec la pratique funeste des allégements de « charges sociales » des entreprises et lui substituer des allégements conditionnels des charges financières. Cela, grâce à un nouveau crédit sélectif pour leurs investissements matériels et de recherche. Son taux d’intérêt serait modulé : plus les entreprises programmeraient d’emplois et de formations correctement rémunérés en investissant et plus le taux d’intérêt des crédits des banques serait abaissé jusqu’à 0 %, voire en dessous (non-remboursement d’une partie des prêts). Tout de suite, la trentaine de milliards d’euros annuels dévolus aux allégements de cotisations sociales patronales pourrait doter un Fonds national pour amorcer ce nouveau crédit, via des bonifications d’intérêts. Décentralisé, il pourrait être saisi dans les territoires. Il formerait un pôle public bancaire et financier avec la banque publique d’investissement (BPI), la Caisse des dépôts, la Banque postale, les banques mutualistes, ainsi que des banques nationalisées. Ce pôle pourrait faire refinancer une masse critique de ces nouveaux crédits par la Banque centrale européenne (BCE). Ce serait là une puissante base pour contester le rôle et les missions de cette dernière et rassembler en Europe, à l’appui des luttes, pour une réorientation radicale sous le contrôle des parlements européen et nationaux.

4 - Relancer les services publics

Les dépenses de services publics contribuent, à la fois, à diminuer les coûts, accroître l’efficacité sociale de l’offre et développer la demande, tout en répondant aux besoins populaires. Il faut les relancer impérativement. Il faut rompre avec le pacte de stabilité et le dogme de la croissance zéro des dépenses publiques. Il faut promouvoir la proposition du PCF, reprise par le Front de gauche et le PGE, de créer un « Fonds social, solidaire et écologique de développement européen ». Il recueillerait la monnaie créée par la BCE à l’occasion des achats de titres publics émis par chaque pays pour le financement de ses services publics. Démocratisé, il redistribuerait alors cette monnaie à chaque État selon les besoins sociaux et culturels propres de son peuple.

La Revue du projet, n° 38, juin 2014

Il y a actuellement 0 réactions

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires.